5.246 Geflüchtete

konnten wir im Jahr 2024 allein in Kroatien versorgen.

631 Kindern und 696 Erwachsene

wurden von uns im Jahr 2024 in Kroatien medizinisch unterstützt.

965 psychologische Beratungen

konnten 2024 in Kroatien stattfinden.

Hilfe für Geflüchtete und ausgegrenzte Gruppen

2016 haben Kroatien und andere Balkanstaaten ihre Grenzen geschlossen. Seitdem ist es für Schutzsuchende schwerer, über die sogenannte Balkanroute in die EU zu gelangen. In ihrer Verzweiflung suchten viele Menschen jedoch nach alternativen Wegen und erfuhren dabei teils schwere Gewalt durch Polizei und Sicherheitskräfte. Menschenrechtsorganisationen haben Tausende gewaltsame und illegale Zurückdrängungen an der bosnisch-kroatischen Grenze dokumentiert.

Auch heute gibt es für viele nur den gefährlichen Weg über die kroatische Grenze, in die EU zu gelangen. Andere sind aufgrund des sogenannten Dublin-Abkommens in Kroatien gestrandet. Durch das Abkommen können EU-Mitgliedstaaten, darunter Deutschland, Asylsuchende in das Land zurückschicken, in dem sie zuerst registriert worden sind. 2024 wurden 1.698 Geflüchtete im Rahmen des Dublin-Abkommens nach Kroatien zurückgeschickt – ein Rekordwert.

Wenn europäische Politik krank macht

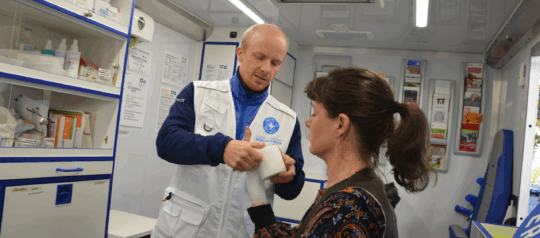

Ärzte der Welt leistet Geflüchteten in den Städten Zagreb und Kutina medizinische und psychologische Hilfe. In den beiden Aufnahmezentren, in denen wir tätig sind, mussten die Teams 2024 die Zahl der medizinischen, psychiatrischen und psychotherapeutischen Konsultationen deutlich erhöhen. Dabei fiel auf, dass sogenannte Dublin-Flüchtlinge häufig unter schwereren psychischen und physischen Gesundheitsproblemen litten als andere Migrant*innen: Unter den Dublin-Flüchtlingen befanden sich krebskranke Kinder, Personen mit chronischen Erkrankungen und Patient*innen, deren Behandlung wegen der Rückführung nach Kroatien unterbrochen werden musste. Oft waren bei Letzteren ihre medizinischen Unterlagen nicht übermittelt worden, wodurch es zu Verzögerungen von notwendigen Behandlungen kam.

„Meine Mutter, meine Schwestern und ich mussten aus dem Iran fliehen und in Kroatien Asyl beantragen. Im Aufnahmezentrum in Zagreb wurden wir vom Ärzte der Welt-Personal versorgt, da wir beim Grenzübertritt durch den Wald verletzt worden waren. Wir erhielten große Unterstützung – auch ein Farsi-Dolmetscher half bei den medizinischen Untersuchungen meiner Mutter. Das hat mich dazu motiviert, selbst Gesundheitsfachkraft zu werden. Im Jahr 2020 bekamen wir Asyl, ich habe meine Ausbildung abgeschlossen und bin nun Krankenpfleger im Team von Ärzte der Welt.“

Krankenpfleger im Aufnahmezentrum für Asylsuchende in Zagreb

Unsere Hilfe in Bosnien-Herzegowina

Von 2018 bis 2024 haben wir Menschen in Geflüchtetenunterkünften in Bosnien-Herzegowina mit medizinischer und psychologischer Hilfe unterstützt. Insgesamt konnten wir mehr als 12.000 Patient*innen zur Seite stehen, bis wir das Projekt aus finanziellen Gründen leider schließen mussten. Ärzte der Welt ist jedoch immer noch in Bosnien-Herzegowina registriert und wir hoffen, unsere Aktivitäten dort in Zukunft doch wieder fortsetzen zu können.

Unterstützung von Roma

Angehörige der Roma-Minderheit sind eine der am stärksten ausgegrenzten und benachteiligten Gruppen in den Balkanländern. Sie sind besonders häufig von Arbeitslosigkeit betroffen und stoßen auf Diskriminierung und andere Barrieren, wenn sie medizinische Versorgung brauchen. Die Europäische Agentur für Grundrechte veröffentlichte 2021 eine schockierende Statistik, nach der die durchschnittliche Lebenserwartung einer Angehörigen der Roma-Minderheit um fast 16 Jahre kürzer ist als die einer Frau der übrigen kroatischen Bevölkerung.

Ärzte der Welt ist deshalb in Roma-Siedlungen mit einer Reihe von Angeboten aktiv, die darauf ausgerichtet sind, den Zugang der Bewohner*innen zu Gesundheitsversorgung und anderen Bereichen (Arbeitsmarkt, soziale Dienste, Bildung) zu verbessern. Daneben informieren wir zu einer Reihe von Themen rund um Gesundheit.

Ihre Unterstützung – was Sie jetzt tun können

Spenden mit Vertrauen:

Aktuelles aus dem Balkan

Unsere Antworten auf Ihre häufigsten Fragen

Die Zuordnung der Spenden zu spezifischen Projekten bedeutet mitunter einen erhöhten Verwaltungsaufwand. Hinzu kommt, dass wir Projekte mit Partnern innerhalb unseres internationalen Ärzte der Welt-Netzwerks umsetzen und die Weiterleitung von zweckgebundenen Spenden in manchen Fällen mit einem umfangreicheren Verwaltungsaufwand verbunden ist. Es ist uns ein Anliegen, den Verwaltungsaufwand und die damit verbundenen personellen und finanziellen Ressourcen – auch im Sinne unserer Spender*innen – so gering wie möglich zu halten, um diese Ressourcen für die Menschen aufzubringen, die unsere Hilfe so dringend benötigen. Daher bieten wir bei Onlinespenden nur Projektzwecke an, bei denen wir den entsprechenden Verwaltungsaufwand rechtfertigen können. Generell helfen uns freie Spenden ohne Zweckbindung besonders, um schnell und unbürokratisch in Krisensituationen zu reagieren und die Spenden dort flexibel einzusetzen, wo Hilfe am dringendsten benötigt wird.

Ärzte der Welt unterstützt Geflüchtete mit kostenloser medizinischer, psychologischer und sozialer Hilfe, unabhängig von ihrem Aufenthaltsstatus. In unseren open.med Gesundheitszentren und durch den Einsatz mobiler Teams bieten wir sowohl national, wie international medizinische Behandlungen an. Dazu gehören auch Angebote zur psychosozialen Unterstützung und die Anbindung der betroffenen Personen an das Gesundheitssystem.

Zusätzlich bilden wir mit unserem Projekt Reach.out Plus Geflüchtete zu sogenannten Multiplikator*innen aus, die dann ihr erlerntes Wissen an ihre Communities weitergeben. Sie informieren andere Geflüchtete beispielsweise über gesundheitliche Themen, begleiten sie zu Terminen und stärken ihr Selbstvertrauen. So fördern wir langfristig die medizinische Integration von Geflüchteten.

Psychosoziale Hilfe ist eine Form der Unterstützung, die sich um seelische (psychische) und soziale Bedürfnisse kümmert. Im Unterschied zur psychologischen Hilfe, die meist therapeutisch arbeitet und sich gezielt mit seelischen Erkrankungen beschäftigt, ist psychosoziale Hilfe niedrigschwelliger und alltagsnäher. Sie kann zum Beispiel dabei helfen, mit Behörden zurechtzukommen, soziale Kontakte aufzubauen oder mit belastenden Situationen umzugehen. Dabei steht nicht nur die Psyche im Fokus, sondern auch das soziale Umfeld der betroffenen Person.

Unsere geschulten Teams unterstützen beispielsweise Personen, die unter den Folgen von Flucht, Gewalt oder schwierigen Lebensbedingungen leiden, mit Gesprächen und Stabilisierungsmaßnahmen. Zusätzlich vermitteln wir an spezialisierte Fachstellen weiter. Ziel ist es, die Ressourcen von Betroffenen zu stärken, soziale Isolation zu verringern und ihnen Wege zu einem selbstbestimmten Leben aufzuzeigen.

Diese Projekte könnten Sie auch interessieren: